一、中国摩托车拥有量排名

哪里可以找到比较权威的中国近十年摩托车保有量数据?

关于摩托车保有量的统计数据一般就公安的交管部门有统计,或者查下《中国摩托车工业年鉴》。

二、中国摩托车数量

2021 年我国摩托车产销量达到 2000 万,这一数据说明什么?

这个2000万里面一多半是出口,还剩的一半里有200多万是电摩。真实的内销也就500-600万。 距离国内最高峰的2800万辆,已经下降了很多。 另外跟汽车的一年2000万辆和电动自行车的一年4000万辆比,也都还不算个啥。

三、中国摩托车有多少辆

2022 年中国摩托车销量将达约 2332 万辆,为何摩托车这么受欢迎?

别自high了,这2332万辆里面99%都是通路车,也就是被你们所看不上的仿铃木王,仿CG,仿GN,弯梁,杂牌GY6,山寨车,农用三轮,快递三轮。“受欢迎”的那种玩乐用车绝对是极少数,再过几年该摔的都摔了,该退坑的都退坑了,这一阵风也就过去了

四、中国有多少摩托车爱好者

为什么台湾会长期将摩托车作为主要的代步工具?

你也说“摩托车作为主要代步工具的现象,大多都出现于发展中国家,如越南等。”那么“台湾的公共交通尚算不错,汽车普及度也非常高”就一定有问题。当排除所有不可能,那么真相就是“公共交通”或者“汽车普及度”至少有一个是不靠谱的。

我随手查了下:

日本:“日本的汽车保有量为0.74亿,而他们的人口数大约是1.26亿,平均每1000个日本人中就有591辆汽车”。

中国:“中国社会汽车保有量超过3亿辆,千人汽车拥有量达到220辆。”

台湾地区:“截至2022年9月末,台湾地区每千人机动车保有量为982辆,其中每千人汽车保有量达363辆,每千人摩托车保有量为619辆。”

选日本来作为对比是因为题目里提到日本且日本和台湾的GDP相差不大,日本3.9万台湾3.6万。

同为中国人,我劝台湾省同胞反思,为什么比日本人差这么多。

五、中国摩托车总产量

如何看待北京摩托车年增超 10 万辆,被称为北京「通勤之王」?为何越来越多年轻人选择骑摩托通勤?

北京交通,先说个前提,这是个平均单程通勤时间58分钟的城市。

汽车摇不到号,一年两轮。这十年的成功概率都在个位数下。租车牌的话,月均1500每牌。电动汽车便宜点儿,1200吧。摇到号的汽车,开车堵,停车难还贵,平均6块每小时,不说金融街,泛CBD,月均700停车费。电动自行车有限速还有续航问题。然后看摩托车端,有俩限制条件, 如今都被改善。

安全问题,三十年前“肉包铁”的不安全印记还在。但汽车普及许多年之后,终于到了汽车能让行人,不得不让行人的新阶段。道路交通秩序大幅提升。同时摩托车性能不在话下,何况如今主要摩托车都是250CC以上的大排量高品质摩托车。第二限制是,B牌不进四环,A牌牌照早已停发,稀缺造就价格昂贵非凡,A牌本牌也得十几万【留言有知情筒子说是2019年的价,如今直奔40万】。如今,北京四环外的朝阳、海淀、顺义、丰台、大兴企业工作人数上升,许多人日常工作不在四环内。B牌够用。何况现在摩托车代步功能之外的其他作用也显出来了,还有酷炫的外形,安全头盔和皮衣以及腰背支撑准备,同时摩托车车队也是社交交友群组,摩托车是交友工具,也是在花香鸟语感受“诗和远方”自由的方式。

250CC排量以上的摩托车热销,相对汽车单价低,限制少,堵车影响少,安全系数大幅上升,酷炫炸,平日代步,周末车队结伴郊游。

大排量摩托车不香么?1-2万级别摩托车,即是最佳自由代步方案之一,还兼顾社交或旅游(健身)的摩托车和公路自行车在北京火热,也是消费阶段的必然选择。

(查了钱江摩托年报,更新下数据)

** 2021年国内大排量(>250cc)市场持续保持快速增长态势,个性化定制需求日趋强烈。2021年国内>250cc排量车型销量达21万辆,同比增长52.6%。

**钱江摩托2021年摩托车销售约39.50万辆,同比增长约6.17%,其中大排量销售约 11.13万辆,同比增长约26.58%。

钱江摩托2021年年度董事会经营评述六、中国摩托车产量占全球

国内什么城市摩托车最多呀,想找一个摩托车最多的城市,然后学摩托车,还学修摩托车,然后买一辆摩托车流浪?

第一:重庆,地形问题导致摩托车是大部分人的谋生工具,无法被禁,而且众多生产厂商。

第二:济南,全市不禁摩托车,摩托车存量巨大,而且也有生产厂商,南部山区周末跑山很惬意。

第三:西安,全市不禁摩托车,摩托车存量大。

七、中国摩托车市场占有率

为什么东南亚国家摩托车代步的多?

翻看大陆游客到台湾和东南亚国家的游记,最普遍的一个观感就是:“怎么满眼全是摩托车(机车)?”。上网一搜,关于东南亚国家(以及台湾)摩托化的争论很多,有人说这代表了政府对个人权利的尊重,有人说这是城建落后的结果。我虽然没去过东南亚国家也没去过台湾旅游,但对这个问题还是很好奇,决定靠搜索来的二手信息分析一下。

首先,东南亚国家和台湾的摩托车是否多的不寻常呢?我找到了一份2009年的数据。

这份表格说明,中国固然有接近一亿的摩托车存量,是世界第一摩托车大国,但表中的其他国家人口也和中国相去甚远。比如说印尼摩托车数量恰好是中国的一半,但人口还不到三亿,约为中国的五分之一,人均摩托车占有量明显高于中国。泰国人口不到7000万,约为中国的二十分之一,但摩托车数量约为中国的六分之一。越南以中国十五分之一的人口,摩托车数量超过中国的四分之一,很显然东南亚的摩托车密度明显超过中国大陆。至于台湾省只有两千多万人口,摩托车数量达到1400万辆,和泰国7000万人口接近,几乎做到了每个成年人一辆,堪称摩托车之国。貌似东南亚地区的确存在一个摩托车密集区,尤以台湾为甚。

但也不能就此轻率地下结论,因为东南亚诸国最大的邻国是中国,而且人口加起来也不到中国大陆的一半,如果中国的数据“失常”,这些国家就很难找到正确的定位。眼下中国的人均摩托车密度虽然明显低于东南亚地区,但这是在城市普遍“禁摩”条件下的状态。要和东南亚国家做对比,我们需要未被“干扰”的数据。

中国城市中心区普遍禁摩是近十年前的事情,直接数据已经很不好找,只能看到一些间接资料:

(南宁)13年回首看禁摩

到2001年底南宁市城区人口131万人,城区面积110多平方公里,市区道路面积688万平方米,已建成道路600多条,通车总里程700多公里。同期南宁市行驶的摩托车总数达50万辆,其中南宁市籍号牌的摩托车有40万辆,还有大约10万辆周边地区的号牌。以此计算,南宁市每2.5人就拥有一辆摩托车,人均拥有量居全国之冠。

与“禁摩”史相伴相随的,是电动车的异军突起,私家车的快速增加。截至目前,南宁市区电动车保有量已超过127万辆,并且仍以1200辆/天的速度递增,其中绝大部分都是摩托化的超标电动车,而另一方面,私家车保有量也达到了65万辆。

东莞禁摩八年成效不小

八年以来,东莞从有约140万辆摩托车到如今的城区内几乎难觅摩托踪影

(注:禁摩前东莞常住人口600万人)

从这些数据来看,如果不加限制,许多大陆城市的街头也会挤满摩托车。那么,是全部的城市都会如此么?虽然没有全面的数据,但前面提到的东莞和南宁都在国土的南部,而每年冬天的“摩托车返乡”也主要是从广东向湖南、四川等南方省份前进,从未听说过有前往北方的摩托车大队。似乎南方地区的摩托车普及率明显高于北方。

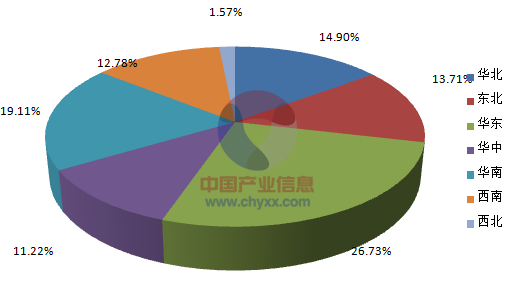

根据中国汽车工业协会的数据:

2016年上半年前十家摩托车生产企业销量排名

摩托车销售前十名企业(集团)为大长江、隆鑫、力帆、宗申、五羊-本田、银翔、北方企业、广州大运、新大洲本田和嘉陵。

这十家企业的总部和主要生产基地依次位于:广东、重庆、重庆、重庆、广东、重庆、河南、广东、上海、重庆,即大多数摩托车企业位于南方。与之相比,北方的长春、北京、天津、保定等地都是汽车工业重镇,南方的汽车生产相对北方并没有绝对优势。

汽车生产分布

可见摩托车的应用受地域影响很大,在南方尤其是亚热带地区更受欢迎。这一点倒也不难想通——北方冬天寒风刺骨,冰雪路滑,长夜漫漫,就算是骑自行车也很难捱,车速更快的摩托车当然更不适应。再加上冬天润滑油凝固等问题,摩托车的确更适合在温暖地区使用。此外,中国南方和东南亚的主导地貌是丘陵丛林,路窄坡多,也比较适合摩托车的使用。如果没有“禁摩令”,中国大陆的南部势必与东南亚诸国、台湾连成一片,共同形成全球最大的摩托车地区。

其实,在适合摩托车广泛使用的热带亚热带乃至暖温带地区,工业社会本来是个稀缺品。工业革命之后的近2个世纪,几乎所有工业区都出现在北方温带乃至寒带。罗马在欧洲绝对算是温暖的南方城市,再向南就是穷困的意大利农业区,纬度却比中国东北重镇沈阳还要高,同一纬度上还有纽约和芝加哥——两者连线就是美国二战前最发达的工业带。所以几十年前常说的“南南合作”、“南北合作”,直接就用“北方”指代发达工业国,用“南方”指代落后农业国。在那些居民购买力充沛的北方工业化地区,日常生活中缺乏对摩托车的需求,汽车才是工业城市的标志。最近几十年,中国、东南亚、印度等欧亚大陆南缘地区开始工业化进程,一方面居民收入还不足以购买汽车,另一方面气候也的确更适合摩托车,所以摩托车迅速席卷这些南方新兴工业国(包括另一个热带金砖国家巴西)。只是按照“传统”的工业文化,满街的摩托车实在是不够“现代化”。

此外,日本带来的工业转移也是摩托车在中国、东南亚、印度等地迅速普及的重要原因。20世纪中期,日本相对欧美也是后发工业国,气候因临海而相对暖湿,国土多山。所以,摩托车一度在日本非常流行,直到30年前的1986年,日本依然是世界第一摩托车大国。

摩托车保有量最多的国家和地区--《小型内燃机》1989年02期

据日本《摩托车》杂志报道,1986年底世界摩托车保有量约7700万辆。保有量最多的国家是日本。我国台湾省居第三位,但普及率居第一,主要是小排量摩托车。各国或地区摩托车保有量如下(单位:辆):

1.日本18636466

2.美国7700000

3.中国台湾7l94202

……

6.印度4960311

7.法国3677900

但就在日本占据第一摩托车大国地位的80年代,越来越发达的日本社会开始用高铁、汽车和市郊铁路淘汰摩托车,把摩托车产能向海外转移。日本摩托车企业开始向中国、东南亚等地进行投资,进入了当年未能用侵略战争占领的市场。前面列举中国十大摩托车制造厂,“本田”的品牌重复了两次,排名第一的大长江摩托车公司曾经和铃木合作,排名第二的隆鑫和川崎重工有密切合作,当年横扫中国的嘉陵摩托,更是从1981年就引进本田技术和配件。现在的越南市场上,日本品牌占有率达到80%,最近取代中国成为摩托车第一生产大国的印度,也是在日本资金技术支持下完成摩托车国产化的。

印度摩托车工业及其市场

目前(2002年)印度共有大小摩托车厂11家,其中独资的有HONDA SCOOTERS和YAMAHA;合资企业有HERO HONDA;与外商技术合作的有TVS(与铃木)、BAJAJ(与川崎)、KINETIC(与韩国HYOSUNG)及LML(与韩国大林)。其他的几家企业用现代工业的标准衡量只能算是作坊。印度摩托车行业1997年突破了年产300万辆整车大关,2000财政年度共生产了近380万辆两轮车,其中出口了约11万辆。【新闻】日本本田占据了印度大部分市场供不应求!

印度西部孟买的本田经销店老板毕加德兴致勃勃地告诉记者:“产量终于追上需求量了”。他说,2013年仅一家店每个月就能卖出1700辆,在生意火爆的印度教祭典日更是供不应求,让他后悔当初没多进货。

据了解,由于太受欢迎,为防止产品供不应求,本田做出了极大的努力。本田位于印度南部卡纳塔卡邦的第三工厂去年刚刚投入运行,接着又宣布将建设第四工厂,争取2016年投入生产。

印尼交通拥堵,踏板摩托车销量猛增

印尼摩托车(2014年)八月份的销量同期相比上升了24.6%,达到60.9198万辆(去年八月份为48.8893万辆)。而今年七月份的摩托销量同期相比竟下降23.9%,仅为53.4490万辆(去年七月份为70.2423万辆)。

日本生产的摩托车主导了印尼市场。八月份本田摩托车销量排第一,接下来是雅马哈和铃木分列二三位。

日企品牌扎根越南百姓生活

两年前,刚刚从河内开放大学毕业的阮翠樱在父母赞助下买了人生中第一台摩托车,当时花了三千万越南盾(约一万元人民币),相当于她在河内工作半年的收入。“当时买车时都没有考虑过别的品牌,毫不犹豫地买了本田。日本摩托车质量好又省油,和其他进口的摩托车相比价格也实惠。”她表示。

在越南,摩托车是比汽车更加受欢迎的交通工具,8000多万人口的国家拥有1700万辆摩托车,而日本品牌摩托车几乎成了当地摩托车的代名词,深深扎根在民众的日常生活中,为日本商品赢得了“价格实惠质量又好”的印象。

日本80年代到现在的发展历程证明,在人均gdp达到一万美元左右,居民开始全面工业化的时候,摩托车就开始逐渐退出居民日常生活,被轿车或发达的公共交通取代。考虑到通货膨胀因素,东南亚大多数国家还没有达到这个水平(马来西亚现在人均gdp一万美元左右,大概相当于80年代日本的一半左右),基建水平则远低于当年的日本,出现满街摩托车的局面并不奇怪。但台湾已经早早地超越了这个阶段——1992年台湾人均gdp已经超过一万美元,比日本落后不到10年。五年前的2011年,台湾人均gdp达到2万美元,就算考虑到通胀因素也超越了80年代日本水平,这样一个地区不仅没有出现摩托车退潮的场面,反而和1986年一样,牢牢坐稳了“全球摩托车最密集地区”的称号,这一点倒的确是个异数,很不符合大陆游客对“发达省份”的预期。

宝岛人民很机车:带你领略你所不知道的台湾“摩托车哲学”!

在台湾,摩托车也被称为机车,台湾人爱以机车代步,摩托车密度为世界第一,成为台湾人最具代表性的国民交通工具。台湾2300多万人口中,摩托车超过1500万辆,平均 1.5人一辆,也算是台湾的另类特产。机车不仅方便、便宜、容易停车,还可以全年使用。对台湾人来说机车就是移动的家,又像一块可以飞的地毯,带他们通往回家的路和梦想的彼岸。原因何在呢?我猜想可能是因为日本殖民传统的原因,蒋占时期台湾和日本的经济往来密切,台湾在工业高速扩张期正好赶上日本输出摩托车和相关技术,导致工业区和新兴城区的布局都适应了摩托车这种交通方式,在随后的发展中很难调整。蒋占时期虽然发起了一些大型项目,但大多是城际乃至国际交通基础项目,未对城市格局做前瞻性规划。

1978年,蒋经国借钱搞建设

那几年,“十大建设”陆续完工,它们分别是:核能发电厂,中正国际机场,铁路电气化,台中港,中山高速公路,大炼钢厂,大造船厂,石油化学工业,苏澳港,北回铁路。其中6项是交通运输建设,3项是重工业建设,一项为能源项目建设。

90年代以后,政争不断,无论哪个党派也不愿出动城市基础设施全面改造这个敏感话题,以免被对手攻讦,丧失选票。所以,尽管台湾经济靠惯性冲过了人均2万美元的阶段性目标,却依然强烈依赖于摩托车交通。这一点在前面那篇文章中也有所涉及:

宝岛人民很机车:带你领略你所不知道的台湾“摩托车哲学”!

历史层面上,台湾的机车产业是在一个特殊的历史情势下产生的。上世纪60年代新起的国际政治与经济局势,使得60年代初期的日本开始了落后技术的输出,而台湾也恰巧在50年代末历史性地开始鼓励外资投资,随着台湾经济起飞,在后来的年代里,创造了足够的内需,配合着台湾的零件加工业,终于让机车产业生根。

而如今,台北政府给出的原因是从台湾的民情、地理环境来看,就是适合机车。如果民众都去搭乘大众交通工具,捷运、公车能塞得下那么多人吗?恐怕连一半都容纳不了。机车可以行动自由,穿梭在任何一条小巷里。这也说明台湾在交通运输方面建设的不足与缺失。

当然,台湾的能源和原料几乎全部依赖进口,在这样一个小岛上大力发展私家汽车的确不是一个很好的发展方向。但这不是忽视公共交通建设,长期依赖摩托车的理由。仅从交通安全的角度说,台湾省以少于上海市的人口,每年交通事故死亡1700人,其中60%是摩托车骑士,这实在不是一个很漂亮的数字。实际上,由于摩托车的车流交织复杂,变道频繁,在大量通过时并不像看起来那样节约道路空间。我们一般看不到高速公路的单向车道超过4条,主要原因就是车道增加会诱(迫)使司机频繁变换车道,压缩其他车辆的行驶空间,进而抵消车道增加对交通流的贡献。与之类似,小汽车换成摩托车也遵循同样的规律——貌似街道显得更“宽”,但也同时会出现车流相互干扰加剧,交通事故率急剧上升的问题。满街“壮观”的摩托车大军,实际通行能力并没有看起来那么酷炫。

然而,由于党争不断,分权过度,台湾城市的公交建设和推广并不很顺利。大陆游客对台湾的公交的感受往往是“很空”,“乘坐很舒服”,“可以看风景”,但对于发达工业社会的公交来说,这并不是一个很好的评价,往往意味着公交线路配置不合理,使用率过低。台湾人自己也意识到了这个问题:

台北公共交通调查:统计使用率常年不过半?

今年3月底,台北捷运刚刚热情庆祝了捷运开通周年,但不到一个月,就有负面新闻传出:作为全台公共交通网络最发达的台北市,碳排放量却不降反增,台北市运输部门的排碳比率从1999年的26%一路高走至2014年的37%,公共运输的使用率也持续走低,让不少专家提出质疑:“台北的公共交通到底怎么了?”

台北捷运一直是台北颇为骄傲的城市名片,去年,台北捷运还创下了一年7.17亿人次搭乘的纪录。翻开捷运的成长历史,从第一条木栅线建成开始到现在,已经建成5条线路、总投资达到7192.5亿元(新台币,下同)的捷运在20年的时间取得了突破性的成长。按照这样的逻辑,台北市的公共运输使用率理应逐年提高,然而根据台湾交通部门统计,2014年,台北市公共运输的使用率不足40%,且是5年来的最低点。这个数据低不低?让我们来看看与大陆城市的比较。据北京交通发展研究中心副总工程师孙明正介绍,北京市的公共交通使用率约为45%,交通高峰时段可达50%左右,比台北高了10个百分点。

虽然鼓励搭乘公共交通工具,但不少台湾民众回家“最后一里路”的问题迟迟得不到解决,有市民反映从家走到车站甚至比搭车时间还长,权衡之下,便放弃了公共交通工具。“而且,台湾公车会很堵,很多线路如果私人运具走快速路,很快就能到达,搭公车相对就会慢很多。”说起公共运输的不便,台北市民也是有一肚子“槽”要吐。

台北市民杨先生举了自己通勤的例子,说明公共交通的“不靠谱”:“每天从新北市骑机车到北市松山区上班,一周只要100元油资,但搭公车转乘捷运,再转一班公车到公司,不但花时间,两天的来回车资就够付一周机车的油钱,再加上骑机车机动性比搭公车强太多。自然不去坐公车咯。”

虽然公共交通安全、环保,但切实的真金白银花在普通消费者身上,也难怪市民“用脚投票”。针对这一现状,不少相关专家纷纷质疑管理部门“眼光都盯在钱上”,把公共交通工具当成生财工具,严重违背公共运输的服务性质,导致民众不愿搭乘。

客观地说,指责台湾公交过分“向钱看”也不太合适。台中市的公交基本免费乘坐,但摩托车依然制造严重的社会问题。这似乎说明台湾公共交通的问题在于整体规划和城市街道布局,在于太多只能通过摩托车的小巷窄街和受限的公交线路。所以台湾交通长期停滞于摩托车时代,很难更进一步。这也似乎是台湾经济的一个缩影了。

总而言之,台湾摩托车多,有气候、地理和历史等多方面原因,反映了过去几十年台湾经济的活力和成绩,也制造了台湾独特的“机车文化”,大陆也应该学习台湾对摩托车的严格管理经验。不过,从安全、效率等多方面来看,恐怕“摩托车密度世界第一”的称号并不能推动台湾的经济水平再上一个台阶。大陆十年来的“禁摩”政策尽管引发了多方面争议,但也不宜以“自由”的名义全面放开。在现代的发达都市解决交通问题,终究还是要靠发展公共交通。

台中市推禁摩政策 机车党串连游行示威

台湾“中央社”19日电 为抗议台中市2021年起实施禁止行驶燃油机车(即摩托车)政策,近3000名骑士骑机车上路,高喊“反禁摩、护路权”口号。

台中市议会去年底审议通过“禁摩”政策,引发“机车族”反弹,台湾机车党在脸书上发起反禁摩串连车队游行,吸引数千名网友响应参与。

近3000辆机车下午集结后,以低于30公里的时速在台中市府周围行驶,塞爆了原本就车潮拥挤的惠中路及台湾大道,警察局还派出大批交通警察维护秩序。台中市低碳办公室执行长黄崇典代表市府接下陈情书,并表示将“虚心接受”。

八、中国摩托车保有量

为什么国内不监管摩托车反而直接禁摩?

我看大部分回答都是“骂政府”的……

毕竟今天摩托车的乱象和管理的问题影响很大。但我今天想说,一个可能很多人不太喜欢听的话:那就是…大城市禁摩是最有效管理交通安全的手段,因为大部分买摩托车而不开汽车的人是为了获得便利性,而这个便利性是怎么获得的呢?

靠违法!

摩托车在城市里的便利性主要有两点:

1.好停车

2.不容易堵车

那么问题来了,摩托车是一种机动车,那汽车堵车的时候,摩托车凭什么不堵车??

还不就是因为可以串行吗?还不就是因为可以一会当机动车一会当非机动车吗?

骑摩托车的谁认认真真的遵守交通规则了?当汽车都堵车的时候,特别是那种长时间的堵车,为什么你们不跟着一起堵而是在行驶的汽车间闪转腾罗呢?隧道里飞驰而过的摩托车还少吗?

这才是骑摩托车的大实话,我骑摩托车就是为了在灰色地带行使我的便利性……

我不敢开地图炮,但对于很多城市里买摩托车的人来讲,他们认为:如果必须遵守交通规则,那我买摩托车的意义何在?

当买摩托车的人有一大批人就是这样想的话,那么不禁摩还能怎么办??

中国所有的交通规则都基于一个原则“一条机动车道上不应该并排行驶两辆机动车”…所有的惩处规定,责任认定都是基于这条规则进行的,但大部分所谓“骑士”是绝对不遵守这个规则的。除了禁摩唯一还比较有效的办法就是只允许驾驶车宽超过1M的摩托车了。如果中国城市里只允许行驶美式三轮巡航摩托车,或者跨斗摩托,而且排量不低于500cc,速度不低于120km/H,那么城市交通会好很多的。

换句话讲就是彻底打破骑士们我骑摩托车就可以“占便宜”“走捷径”“擦边球”“欺负人”的心理侥幸。

———————————————————

说一个比较真实事情,为什么当年横行广州的飙车党抢劫要骑摩托车呢?

因为……他和今天所谓的骑士们一样,他们买摩托车就是为了不守交通规则,想图“便利”,想抢劫的时候把自己当非机动车用在机动车道上动手,要逃跑的时候就油门一起冲上机动车道,然后在汽车之间反复横跳,扬长而去。

其实说实话,你们这些摩托车通勤的和标车党想的差不多……只是一个是违法,另一个更进一步到了犯罪而已。

如果开汽车抢项链,那么大概率是要么大开窗户根本够不着人家,要么就是被堵到路上然后被警察抓捕……

想不到这个帖子发了这么久还有人回那既然如此我就再说一段话吧,所有讨论这个问题的人最好先想想我这句话,说的有没有道理:

买汽车的人和买摩托车的人,其实谁的法律意识也不见得高,但是开汽车就是不容易走法律捷径啊,逆行,串行,插非机动车道你想干,大部分时候也不好干啊……但人家摩托车就是轻而易举。

几乎很多城市的隧道地下隧道都写着禁止摩托车进入的告示牌,但是为什么从来都不缺摩托车在隧道里串行呢?? 人家就是在几个车道里来回插,就是便捷留给自己,问题留给你。路口等车的时候,人家摩托车就是站在斑马线前面呀,人家就是让你右转没法转呀。这种事情在骑摩托车人的眼中,都已经完全是人人都干的潜规则了,那但这严格来讲难道不违法吗?

还是一句话,要是本来就发自内心的遵守法律,严格依法行使,谁愿意在城市里骑摩托车啊?

还有这些骑摩托车的所谓骑士们,你们不要搞得跟某个团体一样,每天所谓极端的搞了事,温和的就出来洗地,不以主管思想为转移,在社会问题你们就是一伙的啊。呼吁开放禁摩的时候,你们温和的没有和所谓极端的划清界限吧?呼吁给摩托车加油的时候,你们没有划清界界限吧?在各种社交媒体高机车文化的时候,你们没有划清界限吧?凭什么到了这时候,就划清界限了?

如果你们不能自我清洁,自我纠错,自我斗争,你们内部你们就最好别说了……

九、2020年中国摩托车产量

为什么感觉国产摩托车毫无进步?

2012年,可谓是国产大排元年。

2012年之前,国内合法市场上排量最大的车基本只有雅马哈天剑王ybr250——一台搭载了风冷单缸sohc二气门引擎的平庸代步车。当然,这台引擎其实来自经典的雅马哈小鹿,但这个机子除了低扭与可靠性外,别的性能实在乏善可陈。

而进入2012年,豪爵铃木率先发表GW250。虽然GW高达180多KG的整备质量无法让人对它的运动性能抱有什么期待,但双缸、水冷这些词汇对当时的中国摩友来说还是非常新鲜的。豪爵铃木出色的耐用性也是GW的重要卖点之一。后来GW250的销量也证明了这台车的成功。

然后最重头的自然是钱江黄龙600以及春风650nk的发布。这两台车,黄龙属于缝合怪——把一台仿制的本田黄蜂600四缸引擎塞进一副撑开的阿普利亚Shiver750车架里,就变成了黄龙600;而春风650nk则是完全仿制川崎er6n,从引擎到车架一比一还原。

Shiver 750

Shiver 750 er6n

er6n但无论如何,当时的市场还处于解决“有没有”的时代,谈“好不好”还为时尚早。这两台车是国内绝大多数摩友的启蒙大排,多少人心中垂涎已久的四缸声浪终于能在身下响起,着实令人兴奋不已。而选择了650nk的车友,则拼命在操控性、低扭等方面找回场子,试图证明自己选择的正确……

另一方面,很多曾经为了体验更强性能不得不选择水车的车友也因为这两台车的出现而回归正规阵营。从这点来说钱江和春风为国内摩托环境的正规化实在是做出了不可磨灭的贡献。当然,更重要的是,这两台大排量车正式拉开了摩托玩乐时代的大幕——

是的,你可以说黄龙重心怪异引擎被限转,你也可以说650nk是漏50品质稀烂。但无可否认它们就是比无聊的125风冷单缸车好玩有趣得多。有了好玩的玩具,车友们才能玩得起来。所以这两台车的出现绝对是积极、正面的。笔者至今仍记得2011年在摩托迷论坛上看到黄龙谍照时的心潮澎湃:一个全新的时代正在朝我们招手。

然后时光荏苒,转眼间十年过去了。

立足在2022年,国产大排变得更好了吗?发展了十年,能否与国外竞争对手掰掰手腕了?

川崎的999cc四缸机械增压引擎

川崎的999cc四缸机械增压引擎要回答这个问题,先要看看这十年来摩托行业最大的变化是什么。首先有些值得庆幸的,就是摩托车的机械性能在这十年里其实没有什么太大的进化。摩托车这种产品在成本、车重、环保法规等因素的限制下,各个排量能压榨出的性能其实已经接近了目前技术的极限。即使川崎弄出真正具备实用性的摩托车用机械增压引擎,在耐用性的考虑下仍然将最大马力限制在了200匹——H2R的300匹是建立在极短的引擎维护周期之上的,根本不具备民用的价值。

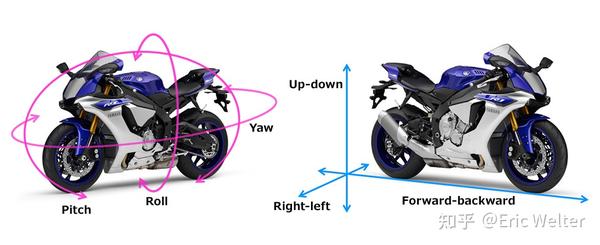

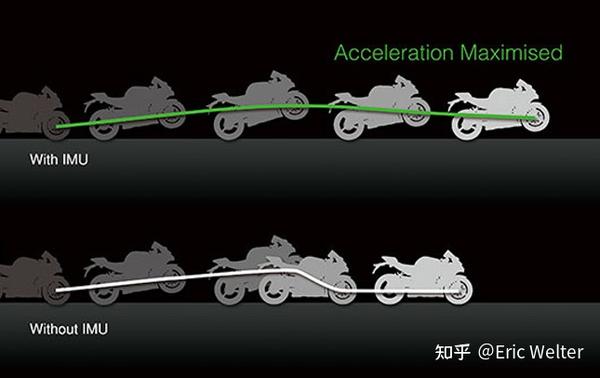

R1的IMU检测示意图

R1的IMU检测示意图 IMU可以更自然的控制车身动态

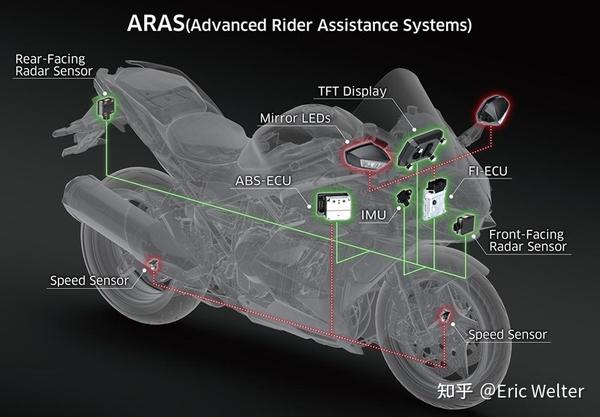

IMU可以更自然的控制车身动态这十年里摩托行业最大的发展,其实是电控系统,以及围绕电控系统进行的一系列以降低上手难度为目的的改进。自2015年首度搭载博世6轴IMU的雅马哈R1登场以来,IMU这套系统已经成为摩托电控的新标准。相比只能依靠检测前后轮速度差来介入的传统电控系统,IMU可以根据车子的速度、正负加速度、左右倾斜角度,前后俯仰角度等等数据来判断车体状态,实现更精准的驾驶辅助功能。

其次,各家摩托车厂设计车子时也以更好骑、更亲近新手为首要目标。即使桀骜不驯的欧洲车厂们,也不再制造过去那些又吵又犟、低转熄火高转发狂的疯子车。如今你甚至能在一台杜卡迪上体会到平顺的动力输出,可见一斑。

然后我们再把眼光转回国内,看看国内的厂家在这十年里都干了什么——

贝纳利2UE

贝纳利2UE 贝纳利1130三缸引擎

贝纳利1130三缸引擎黄龙600换了无数张皮,依旧在产,车架引擎无任何变化;650nk在产,诞生了一个新的clx系列。引擎扩缸,车架发生了改变。其它600以上排量的车型里,钱江基本依靠收购来的贝纳利技术推出产品:752s来自09年的概念车2ue,即将推出的1200GT引擎来自贝纳利那台1130三缸……当然,如同吉利收购沃尔沃,钱江收购来的贝纳利当然可以算自己的东西,不算抄袭。但贝纳利这个品牌05年被钱江收购后,最后一次推出新车在08年左右,可以说贝纳利现在有的东西几乎都是十几年前的库存货。

春风比较年轻规模也比较小,没有收购什么品牌,所以春风选择与ktm合作:旗下的800和1250都由ktm提供动力单元,同时春风也承接ktm一些车型的国产工作。

而如果再看600排量以下市场:本田cb500车系上那台471cc双缸引擎的国产仿制品几乎占据了90%的市场,其中包括隆鑫、凯越等品牌都有推出。再往下,300cc有隆鑫仿制雅马哈R3的双缸引擎;250cc有春风仿制的川崎KLX250推出的250nk系列;以及隆鑫一比一仿制川崎ninja250SL引擎和车架推出的无极250rr……

CJ50

CJ50不是说仿制就不好,日本汽车、摩托车行业起步之初也全是仿制。自己不会的时候学学别人是怎么做的并不丢人。但日本汽车行业只花了二十余年就从跟随者变成了领导者,摩托车行业时间更短,十余年就坐稳了世界头把交椅。如果我们将1979年嘉陵CJ50的诞生视为中国摩托车产业的起点,那么至今也已过去43年。四十多年时间还不足以催生出一些原创自主的东西?

即使只谈2012到2022这十年,国产大排依旧还是在解决“有没有”这个问题。之前提到的摩托电控大发展,在国产大排上完全没有任何体现。更可笑的是某些品牌拿着什么无钥匙启动、电动风挡、电动油箱盖之类的皮毛东西号称是“电控”,实在不由得让人怀疑其究竟会不会造车。

其实笔者很疑惑,博世IMU这套系统其实是一套完整的解决方案,从硬件到软件都是现成的。车厂拿到这套系统只需要通过测试来匹配自己的产品就行,这可比从零开始研发动力系统简单多了。但就算这样国内企业依旧是做不好——春风搭载电子油门的几个车:clx700、800mt、国宾1250都被反映油门响应有问题,800mt更是搭载IMU却不开放TC功能……而钱江更是果断的根本不趟这浑水,旗下所有车款至今仍是拉线油门,更不考虑引入IMU。

上面说了,匹配电控系统需要长久的测试。尽可能多的拿到车子在各种状态下的数据,才能对电控系统进行标定。但国产摩托最缺乏的往往就是测试环节,这从用户频繁抱怨的漏油、异响等问题上就可以看出来。很多问题在设计和生产阶段是不可能出现的,只能在长期测试中才有可能暴露。而以国产车厂目前造车的态度,会出现这种耐久性上的问题自然不言而喻。而无法匹配一套现成的电控系统,当然也是因为这个原因。

国内的政策、厂商的态度共同作用形成了国产摩托车当今的市场局面——一方面很繁荣,骑车变成一项时尚的爱好;另一方面禁摩的达摩克里斯之剑依旧高悬,不知道哪天自己的城市就无缘无故被禁。这种背景下厂商自然追求尽快盈利、尽多挣钱。花时间、花成本去打磨一款产品风险太大,往往得不偿失。

川崎H2SX搭载自适应巡航系统

川崎H2SX搭载自适应巡航系统在国外高端车辆已经逐步开始搭载ACC自适应巡航功能的时代,国产大排还在与拉线油门一起快乐的玩耍。笔者不妨斗胆直言——直到内燃机时代谢幕,国产大排也不可能有追上国外竞品的那一天。

十年大排梦,不过如此而已。

十、中国摩托车年产量

中国摩托车在东南亚有机会吗?

越南之前用中国的力帆等摩托,后来被本田,雅马哈彻底赶出越南市场,现在越南胡志明95%的摩托车都是本田的,原因大致有以下几点:

1,本田摩托耐用,稳定性强且不易有小毛病

2,省油

3,技术先进,在本田摩托车强竟然能看到自动启停以及ABS功能。

4,价格应该不低,但好像可以分期付款

5,有较多专卖店,售后比较好

- 相关评论

- 我要评论

-

750

750 2023-02-22 15:11

2023-02-22 15:11 摩托车报价网

摩托车报价网

1

1

3

3